A股端側AI芯片公司資本圖譜:IPO+并購+基金三維共振,自主可控進入“生態賽點”

關鍵詞: 端側AI芯片 資本運作 港股IPO 產業基金 并購整合

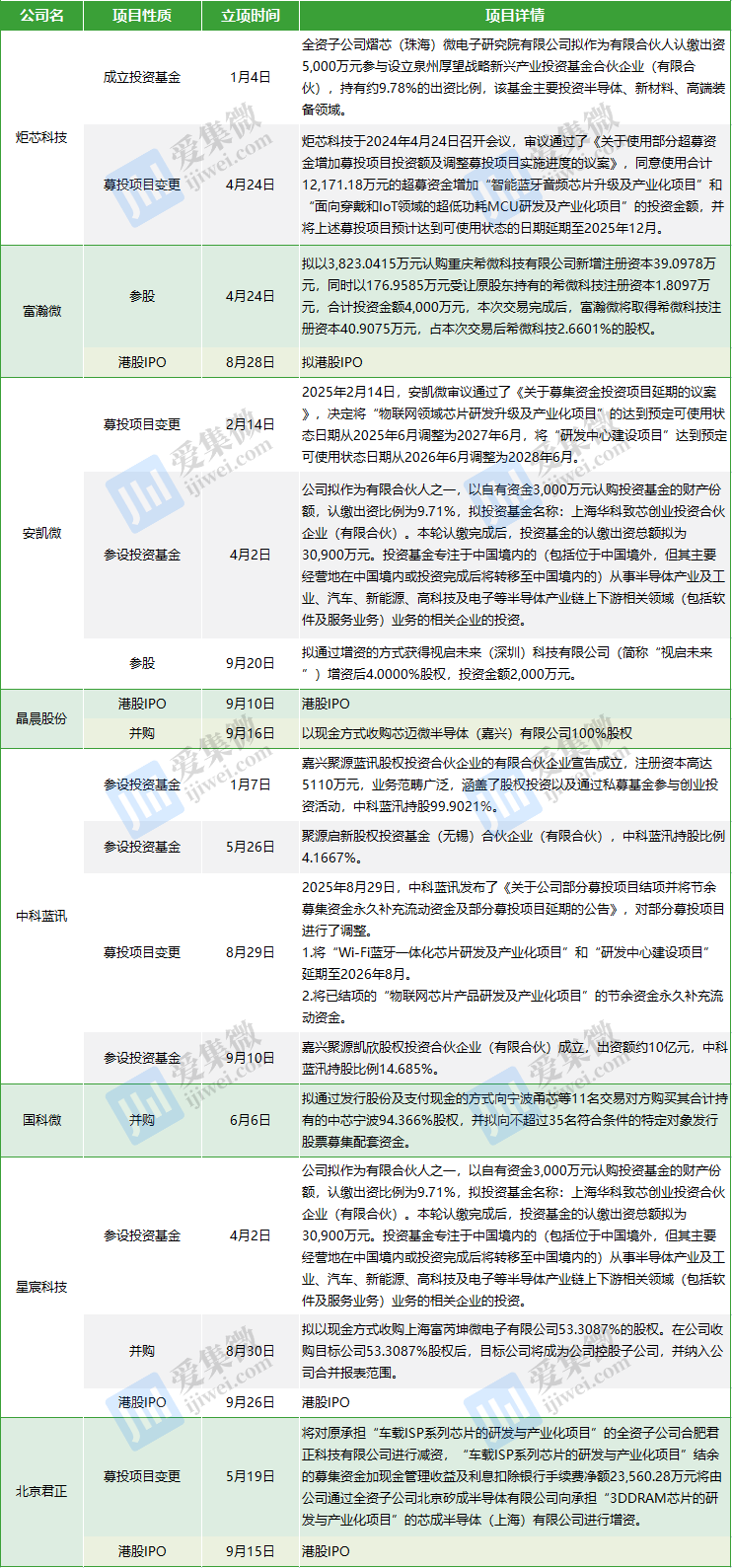

2025年1月至9月期間,有8家A股端側AI芯片公司密集開展了一系列資本運作,涵蓋港股IPO推進、產業基金設立、科技公司參股、同業并購及募投項目調整等多個維度。這些動作不僅反映了企業在資本配置、技術協同與產業鏈整合方面的戰略意圖,也揭示了端側AI芯片行業在競爭格局與發展路徑上的深刻變化。

資本運作全景:多維動作與企業實踐勾勒布局圖譜

2025年1-9月,8家A股端側AI芯片公司的資本運作,形成“融資擴能+生態投資+技術整合”的三維動作矩陣,結合炬芯科技、富瀚微等企業的具體實踐,四大核心方向呈現鮮明落地特征:

(一)港股IPO:打通跨境融資通道,賦能全球化布局

富瀚微、晶晨股份、星宸科技、北京君正等多家企業啟動港股IPO進程,核心目標在于突破境內融資限制,獲取端側AI芯片研發所需的長期資金。

從資本流向看,募集資金重點投向三大領域:一是先進制程芯片研發,涵蓋人才儲備、核心IP購買、EDA工具升級及流片成本投入;二是海外市場渠道建設,構建全球銷售與服務網絡;三是供應鏈安全保障與戰略投資儲備,支撐新一代端側AI、通信、視覺、存儲芯片技術開發。

如上動作既反映出企業對接全球資本、支撐技術迭代的迫切需求,也為其從“本土企業”向“全球化玩家”轉型奠定基礎,與端側AI從“概念驗證”走向“戰略支柱”的行業階段高度適配。

(二)專業化投資平臺搭建:產業基金分層布局,聚焦生態協同

超過半數企業通過設立或參與產業基金,實現對外部創新項目的早期布局與生態構建。其中,炬芯科技、安凱微、星宸科技、中科藍訊等公司以有限合伙人身份參與半導體及相關領域產業基金,出資規模在3000萬至5000萬元不等,重點投向半導體、新材料、高端裝備、人工智能、新能源等前沿領域;中科藍訊更通過聚源藍訊、聚源啟新、聚源凱欣等多只基金進行分層布局,計劃在GPU、先進封裝等方向探索精準投資,形成“廣覆蓋+深聚焦”的投資格局。

從標的選擇看,集中于三大核心領域:一是TinyML與邊緣AI開發平臺,與高通收購Edge Impulse的戰略邏輯一致,通過整合模型部署工具鏈降低客戶應用門檻;二是存算一體技術企業,瞄準端側設備算力與能效平衡的核心痛點,與昕原半導體等企業的技術突破方向形成呼應;三是智能連接芯片廠商,契合“算力、存力、連接三駕馬車齊驅”的端側AI落地需求。此類布局的核心目標的是通過資本紐帶接入創新資源,增強主業協同,實現技術前瞻布局與產業鏈卡位。

(三)并購整合:強協同補短板,加速技術能力閉環

并購動作呈現“強協同、補短板”的顯著特征,多家企業通過參股或收購科技公司,快速獲取關鍵技術、團隊與知識產權:在標的領域上,核心并購、參股多指向通信、連接和制造工藝。

具體實踐中,晶晨股份收購芯邁微構建“蜂窩+光通信+Wi-Fi”多維通信技術棧,星宸科技控股富芮坤(射頻SoC)補強“感知+計算+連接”一體化能力,國科微收購中芯寧波布局高端濾波器與MEMS制造,實現“數字設計+模擬制造”雙輪驅動。另外,富瀚微參股希微科技(Wi-Fi6芯片)以強化無線通信能力,安凱微投資視啟未來(視覺大模型DINO-X團隊)布局多模態AI與邊緣視覺。

在整合目標上,企業通過收購、參股快速獲取軟件開發套件與模型優化技術,突破技術瓶頸、拓展產品矩陣,實現從“芯片設計”向“系統解決方案”的升級,構建“硬件+軟件”協同的閉環能力。

(四)募投項目變更:錨定高增長場景,優化資源配置

多家企業密集調整原有募投方向,將資金從通用芯片研發轉向場景化解決方案,形成 “精準取舍、聚焦價值” 的調整特征。其中北京君正的調整尤為典型 —— 將原“車載ISP芯片”項目變更為“3D DRAM芯片研發”,該決策與全球存儲市場復蘇趨勢形成呼應,公司在投資者關系活動中明確提及存儲芯片在汽車、機器人領域的應用增長潛力,此次轉向直接對接AI與智能汽車對高性能存儲的迫切需求,其在研3D DRAM技術更成為支撐端側算力爆發的關鍵布局。

炬芯科技與中科藍訊的調整則凸顯“資源集約與效率提升”的邏輯:炬芯科技于2024年審議通過超募資金優化方案,將1.22億元資金追加至“智能藍牙音頻芯片升級”及“超低功耗MCU研發”兩大項目,并將實施周期延至2025年底,通過集中資源強化AIoT場景的核心產品競爭力;中科藍訊在2025年8月公告中明確對部分募投項目實施結項與延期,將節余資金統籌用于高潛力領域,與行業“減少通用投入、聚焦細分場景”的調整方向高度一致。

從整體變更方向看,資金呈現“三維聚焦”特征:在工業自動化領域,側重低延遲算力芯片研發;在智能駕駛領域,加碼車規級存儲與感知芯片;在AIoT領域,集中投入超低功耗解決方案,這與Future Market Insights預測的邊緣AI核心增長場景完全重合。這種調整并非簡單的資金轉移,而是技術路線的戰略校準——如炬芯科技聚焦藍牙音頻與MCU的協同開發,正是瞄準AIoT設備“連接+計算+低功耗”的復合需求,體現出從“技術研發驅動”向“場景需求牽引”的深刻轉向,通過垂直領域的資源集中提升商業化效率。

戰略選擇演變:從單點突破到系統競爭的實踐路徑

結合資本運作軌跡與企業具體動作,8家企業的戰略邏輯已完成三重關鍵轉變,與全球半導體巨頭的布局思路形成呼應,且每個轉變均有明確實踐支撐:

(一)從“技術跟風”到“自主可控”:強化核心技術自主權

早期企業多聚焦單一芯片性能對標,2025年資本動作則凸顯技術自主權追求。一方面,富瀚微、晶晨股份等通過港股IPO募集資金加碼核心IP研發,減少對外部技術授權的依賴;另一方面,國科微收購中芯寧波掌握MEMS制造能力、星宸科技控股富芮坤獲取射頻技術,從“設計依賴外部技術”向“核心環節自主掌控”轉型。這一轉變與螞蟻集團布局芯片以突破技術封鎖的邏輯一致,體現出企業應對全球產業競爭的戰略覺醒,從“跟隨式創新”轉向“自主式突破”。

(二)從“硬件單點”到“生態閉環”:構建全鏈條協同能力

資本流向從單一芯片制造向“算力+存力+連接”全鏈條延伸,形成端側AI核心環節的全覆蓋:在算力端,通過并購NPU企業強化多模態處理能力;在存力端,北京君正布局3D DRAM芯片解決存儲瓶頸;在連接端,富瀚微、晶晨股份通過投資或收購補充Wi-Fi、蜂窩通信技術;在軟件端,并購獲取模型優化工具與部署套件。

這種布局側重于生態協同,以炬芯科技、中科藍訊等企業的產業基金為紐帶,串聯起“硬件設計—制造—軟件工具—場景應用”各環節,通過系統能力構建競爭壁壘,擺脫“單一硬件廠商”的盈利局限。

(三)從“通用市場”到“場景深耕”:聚焦垂直領域價值挖掘

募投項目變更與參股標的選擇共同指向場景聚焦,且各場景形成差異化布局策略:在工業自動化領域,側重低延遲算力方案,匹配工業設備實時響應需求;在智能駕駛領域,北京君正、安凱微等強化車規級芯片可靠性,對接自動駕駛傳感器數據處理需求;在AIoT領域,中科藍訊、晶晨股份突出芯片能效比優化,適配終端設備低功耗特性。

這種細分場景深耕策略,既回應了邊緣AI“從云端下沉到設備端”的技術遷徙趨勢,也通過場景綁定提升客戶粘性——例如國科微的濾波器技術可直接配套車載雷達,富瀚微的Wi-Fi芯片嵌入智能家居設備,實現“技術—場景”的深度綁定,避免陷入通用芯片的價格競爭。

未來布局趨勢:錨定三大核心方向,匹配行業發展浪潮

基于當前資本運作邏輯與企業實踐,8家A股端側AI芯片公司的未來布局將呈現清晰的戰略聚焦,與全球端側AI發展浪潮同頻:

(一)技術層面:聚焦“高能效+多模態”,突破核心技術瓶頸

資本將持續流向NPU架構升級與存算一體技術,未來重點突破兩大方向:一是生成式AI驅動的多模態處理能力,實現視覺、語音、手勢等多任務協同處理,匹配安凱微投資的視覺大模型團隊技術方向;二是通過存算融合技術提升能效比,解決端側設備“低功耗+高智能”的核心矛盾。這一方向與Kinara、Perceive等國際企業的技術演進路徑一致,且依托國內完整的半導體產業鏈,有望在局部領域實現技術趕超。

(二)生態層面:構建“芯片-算法-場景”協同,降低應用門檻

企業將通過投資公司持續布局AI模型壓縮、邊緣部署平臺等生態伙伴,以中科藍訊、炬芯科技的產業基金為載體,吸納更多細分領域創新企業,形成“芯片硬件支撐—算法模型優化—場景應用落地”的正向循環。同時,借鑒恩智浦“處理器+NPU+安全軟件”的整合經驗,強化生態內技術協同——例如將富瀚微的通信芯片、星宸科技的射頻技術與邊緣AI算法工具聯動,為客戶提供“開箱即用”的解決方案,降低端側AI應用開發難度,擴大市場覆蓋范圍。

(三)市場層面:“國內深耕+全球突破”雙線并行,拓展增長空間

在國內市場,企業將依托募投項目聚焦工業、車載等政策支持領域,對接“東數西算”工程帶來的算力基建需求——例如工業自動化芯片匹配智能制造升級,車規級芯片響應新能源汽車產業增長;在全球市場,通過港股上市搭建國際資本平臺,借助參股企業的海外渠道實現技術輸出,復制高通在全球AIoT市場的擴張路徑,重點開拓東南亞、歐洲等AIoT滲透率提升較快的區域,將國內成熟的“技術—場景”解決方案推向全球,形成“國內市場保基本盤,海外市場拓增量”的格局。

結語

2025年1-9月的資本運作軌跡與企業實踐清晰顯示,A股端側AI芯片企業正從“技術追隨者”到“生態構建者”的戰略蛻變。從富瀚微、晶晨股份的港股IPO融資,到國科微、星宸科技的并購整合,再到北京君正的募投項目調整,企業正以資本為杠桿,在技術自主、生態協同、場景深耕三大維度持續突破,在全球端側AI競爭中搶占戰略主動權。

未來,隨著“技術自主化、生態系統化、場景專業化”布局的深化,這些企業不僅有望在邊緣AI市場中占據核心地位,更將憑借全鏈條協同能力與垂直場景優勢,成為國產芯片從“替代”到“引領”的重要力量,推動國內端側AI產業從“單點突破”走向“系統領先”。

(校對/鄧秋賢)