清華團(tuán)隊(duì)新突破!為稀土穿上“能量轉(zhuǎn)換外衣”

關(guān)鍵詞: 稀土納米晶 電致發(fā)光 能量轉(zhuǎn)換外衣 交叉融合 長期主義

稀土納米晶

是發(fā)光材料中的“絕緣寶石”

雖具有巨大的發(fā)光潛力

卻因自身局限無法被電流直接“點(diǎn)亮”

成為其

實(shí)現(xiàn)光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的根本瓶頸

清華大學(xué)深圳國際研究生院

韓三陽副教授團(tuán)隊(duì)與合作者

為稀土納米晶設(shè)計(jì)了一件獨(dú)特的

“能量轉(zhuǎn)換外衣”

將能量高效傳遞給稀土納米晶的有機(jī)分子界面

為解決電致發(fā)光器件中的研究和應(yīng)用難題

帶來了新的突破口

Nature 網(wǎng)站論文截圖

相關(guān)研究成果以

“捕獲電生激子實(shí)現(xiàn)可調(diào)諧的稀土納米晶電致發(fā)光”

(Electro-generated excitons for tunable lanthanide electroluminescence)為題

于北京時(shí)間11月20日

在線發(fā)表于《自然》(Nature)

稀土納米晶(鑭系摻雜納米晶),具有發(fā)光顏色可調(diào)、發(fā)光譜線窄、發(fā)光穩(wěn)定性高等先天優(yōu)勢,一直被視為電致發(fā)光材料的“潛力股”。

然而,當(dāng)21世紀(jì)的技術(shù)浪潮轉(zhuǎn)向以發(fā)光二極管(LED)、有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)為代表的直流電致發(fā)光器件,性能卓越卻無法直接導(dǎo)電的稀土材料陷入了“絕緣困境”。

韓三陽表示:“稀土材料的絕緣特性,使電流難以注入和傳輸其中,因此其無法像半導(dǎo)體材料那樣被電流直接高效點(diǎn)亮。”這一“電流驅(qū)動(dòng)”的根本瓶頸,嚴(yán)重阻礙了稀土材料在現(xiàn)代光電技術(shù)中的研究和應(yīng)用。

共同通訊作者韓三陽(左)與其學(xué)生、共同一作張鵬在實(shí)驗(yàn)室

另辟蹊徑,聯(lián)合攻關(guān)

為稀土納米晶穿上“能量轉(zhuǎn)換外衣”

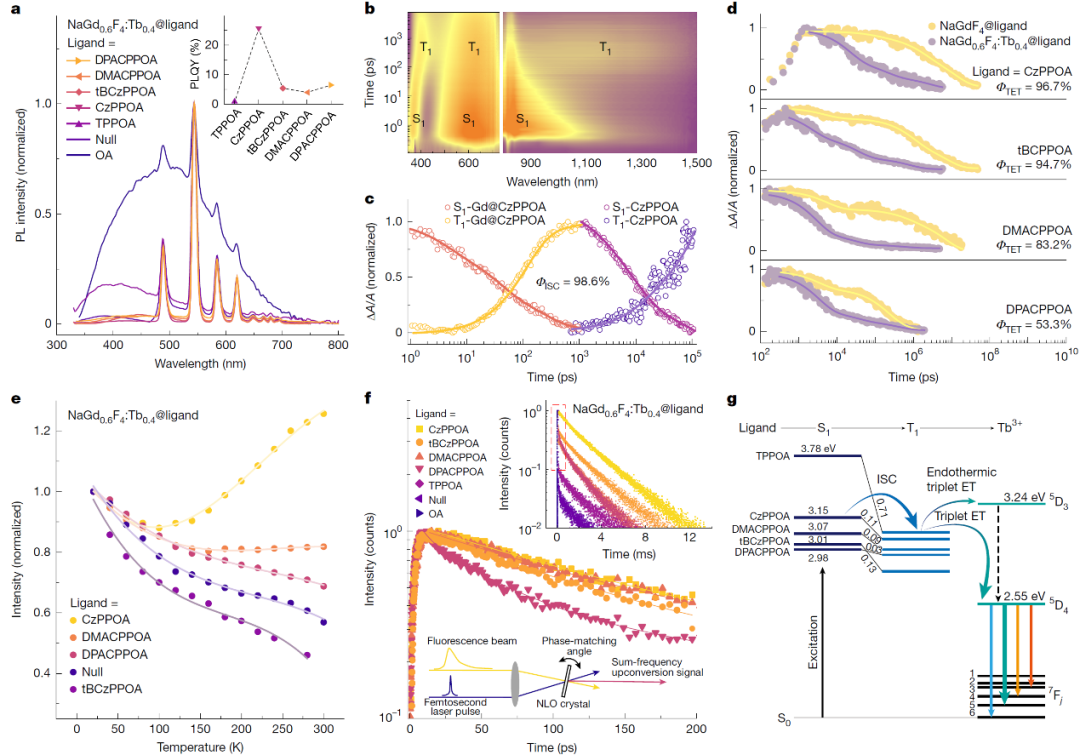

針對(duì)上述難題,韓三陽副教授團(tuán)隊(duì)與黑龍江大學(xué)許輝、韓春苗教授團(tuán)隊(duì)和新加坡國立大學(xué)劉小鋼院士團(tuán)隊(duì)聯(lián)合攻關(guān),通過表面修飾為鑭系摻雜納米晶穿上“能量轉(zhuǎn)換外衣”,采用有機(jī)-無機(jī)雜化策略,精確調(diào)控能級(jí)結(jié)構(gòu),借助配體工程將激子能量高效分配給鑭系離子發(fā)光體,成功解決了電致發(fā)光中激子產(chǎn)生、輸運(yùn)和注入的核心難題,實(shí)現(xiàn)了高色純度、光譜可調(diào)的高效電致發(fā)光。

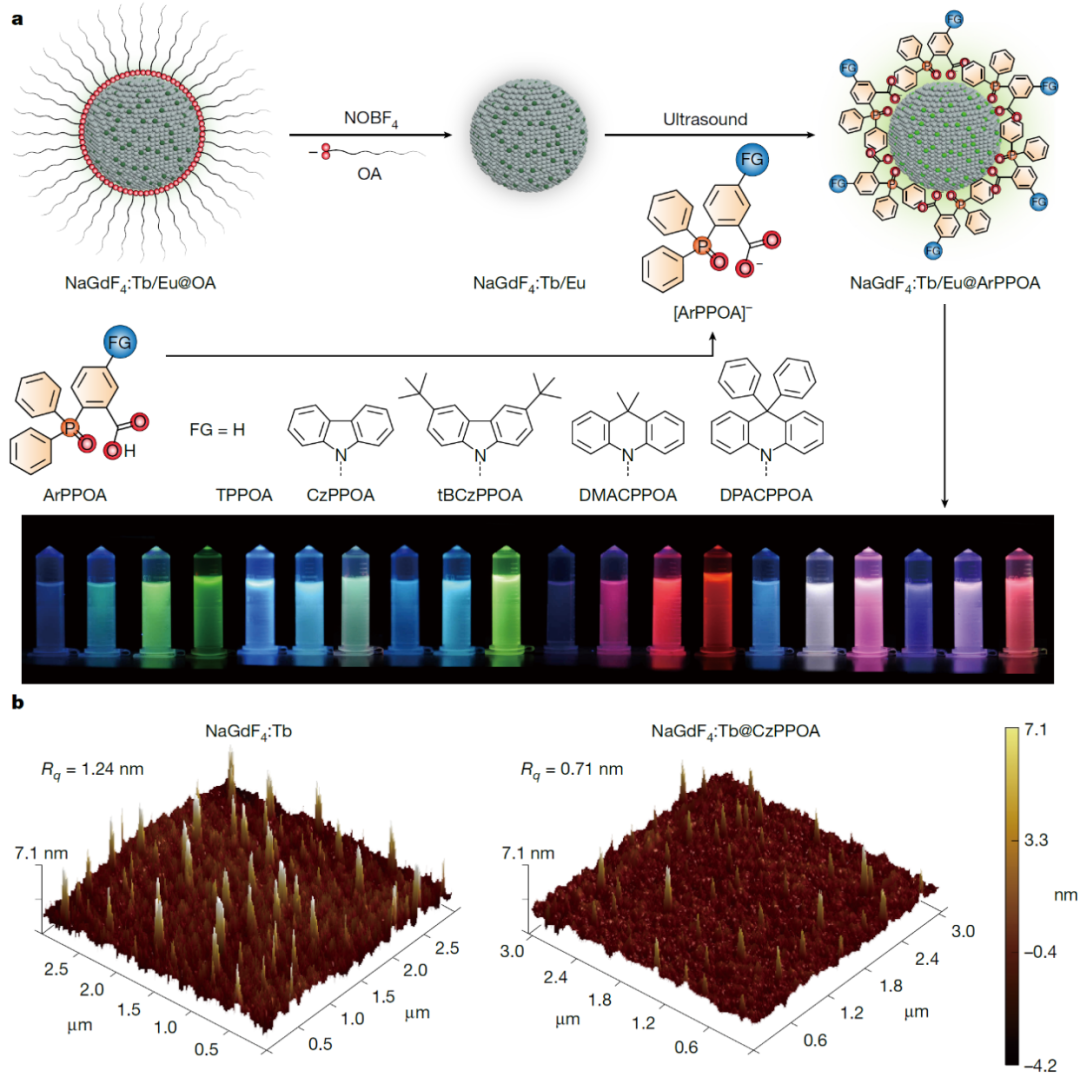

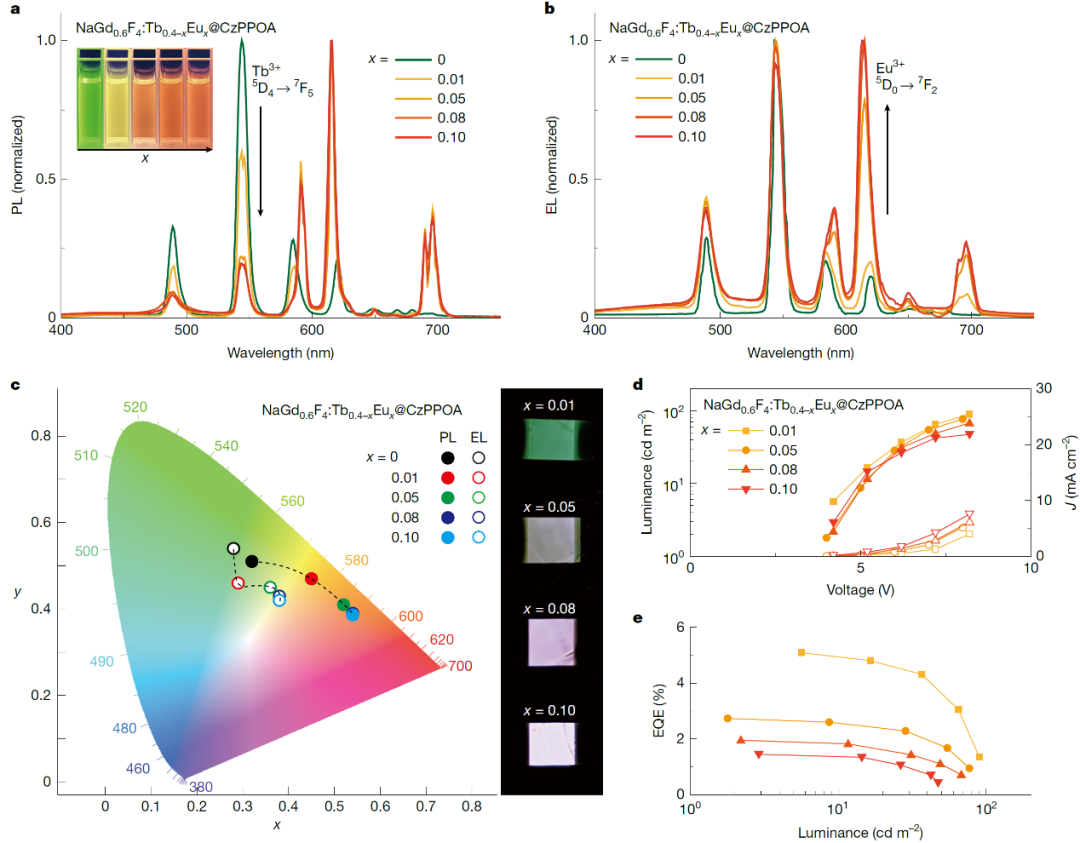

鑭系納米晶-有機(jī)分子雜化發(fā)光單元的設(shè)計(jì)制備

“這項(xiàng)成果的意義在于,我們不僅讓稀土材料‘通上了電’,更打開了其在現(xiàn)代光電技術(shù)中應(yīng)用的大門。”韓三陽介紹道,多個(gè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,這種配體功能化納米晶體平臺(tái)在多種波段電致發(fā)光方面具備潛力,無需大幅改動(dòng)器件結(jié)構(gòu),僅通過調(diào)控稀土離子,即可實(shí)現(xiàn)多色發(fā)光。

這項(xiàng)成果不僅助力推動(dòng)稀土發(fā)光在柔性顯示、近紅外器件等領(lǐng)域的應(yīng)用,突破了國產(chǎn)光電技術(shù),未來還有望進(jìn)一步應(yīng)用到人體健康監(jiān)測、無創(chuàng)檢測,進(jìn)而拓展到農(nóng)作物補(bǔ)光技術(shù)等場景中。

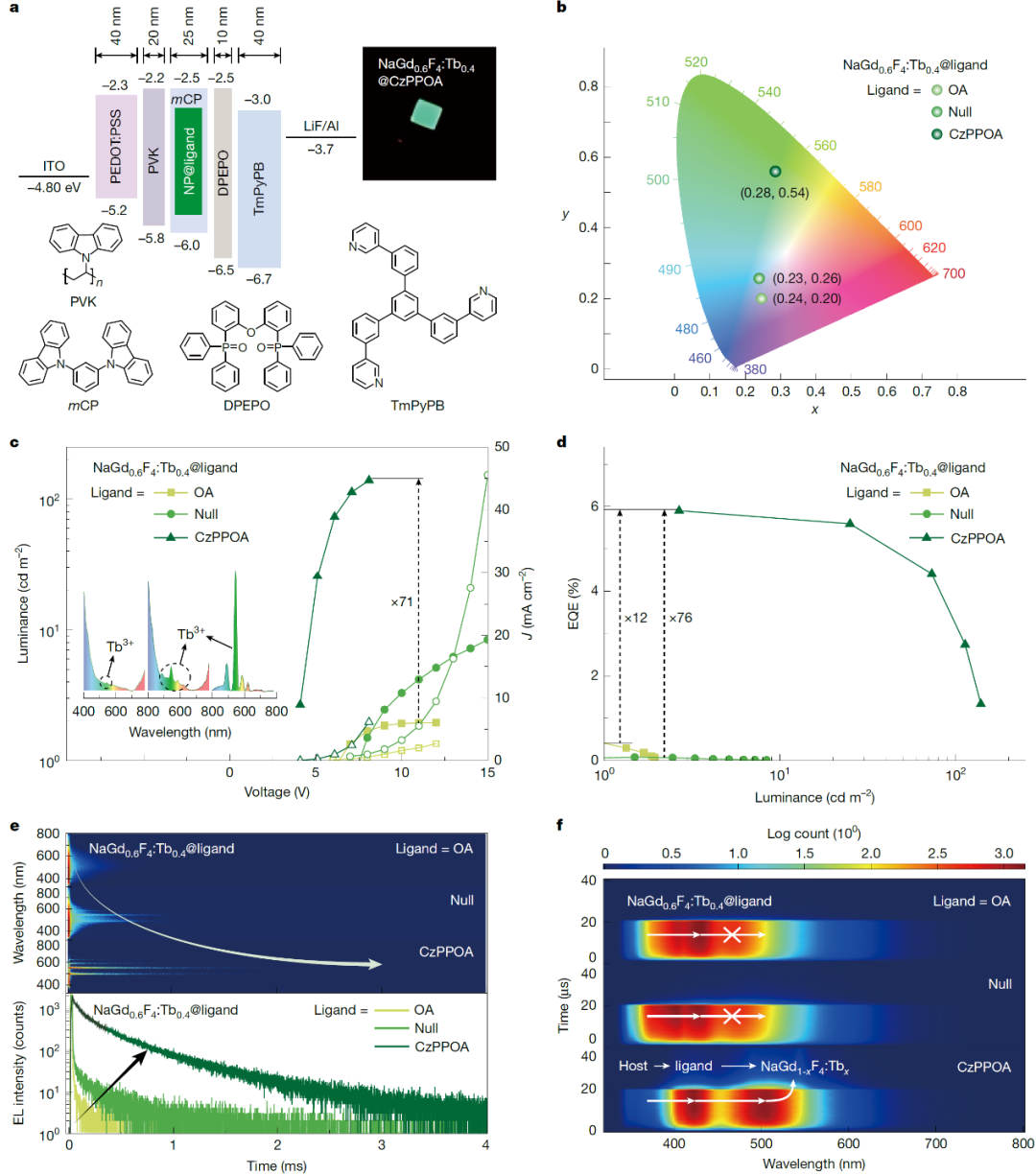

有機(jī)無機(jī)雜化體系的電致發(fā)光器件

十四年淬鋒,刃見新芒

從發(fā)現(xiàn)到突破,從“點(diǎn)亮”到應(yīng)用

此次創(chuàng)新突破,是韓三陽在稀土研究領(lǐng)域發(fā)表的第二篇《自然》文章。他與稀土研究的不解之緣,早在14年前攻讀博士期間就已結(jié)下。當(dāng)時(shí)他在新加坡國立大學(xué)從事化學(xué)材料研究,曾與合作者反復(fù)探討“稀土發(fā)光”領(lǐng)域路在何方。

在新加坡國立大學(xué)醫(yī)學(xué)院、英國劍橋大學(xué)卡文迪許實(shí)驗(yàn)室做博士后期間,韓三陽不斷積累、持續(xù)攻堅(jiān),與團(tuán)隊(duì)在該領(lǐng)域持續(xù)深耕,不斷取得關(guān)鍵技術(shù)突破。

2020年韓三陽以第一作者身份發(fā)表的《自然》文章

2020年,韓三陽以第一作者身份發(fā)表《自然》文章,展示團(tuán)隊(duì)研究成果:利用鑭系納米晶與界面分子進(jìn)行結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)三線態(tài)激子的自旋調(diào)控以及快速將激子能量注入稀土納米顆粒。

這項(xiàng)研究成果,是韓三陽團(tuán)隊(duì)在稀土領(lǐng)域的一次重要進(jìn)展——解決了光致發(fā)光中三線態(tài)激子的“點(diǎn)亮”問題,即發(fā)現(xiàn)了稀土材料在電致發(fā)光的重要潛力。

雖有潛力,但是因稀土納米晶自身的絕緣局限性,如何真正破除瓶頸,將其投入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,成為了韓三陽下一步研究的契機(jī)。

而今年發(fā)表的研究成果,正是將這一機(jī)制成功應(yīng)用于電致發(fā)光領(lǐng)域,構(gòu)建了從光驅(qū)動(dòng)到電驅(qū)動(dòng)的完整技術(shù)鏈條。

材料科學(xué)+醫(yī)藥健康=?

交叉融合,按下創(chuàng)新“加速鍵”!

2022年,韓三陽加入清華大學(xué)深圳國際研究生院生物醫(yī)藥與健康工程研究院,將研究視野進(jìn)一步拓展至醫(yī)藥健康領(lǐng)域。他表示:“我想做具有特色的研究,讓稀土領(lǐng)域的研究成果為人類醫(yī)藥健康服務(wù)。”稀土納米晶,在高端生物醫(yī)學(xué)成像、精準(zhǔn)診療一體化、即時(shí)檢測等方面都具備廣闊的應(yīng)用前景,這也進(jìn)一步堅(jiān)定了韓三陽深入稀土研究的決心。

深圳國際研究生院的交叉學(xué)科特色,為科研團(tuán)隊(duì)帶來了獨(dú)特的科研生態(tài)。韓三陽所在的生物醫(yī)藥與健康工程研究院,正是深圳國際研究生院“6+1”學(xué)科布局中,聚焦“健康中國”戰(zhàn)略和深圳生命健康產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求、推動(dòng)學(xué)科深度交叉的關(guān)鍵載體。

韓三陽工作照

韓三陽課題組成員涵蓋化學(xué)材料、生物醫(yī)學(xué)、人工智能等多元背景。“‘交叉融合’不是一句簡單的口號(hào),更是我們團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)新的源動(dòng)力。”在韓三陽看來,“科研既要‘上書架’,推動(dòng)基礎(chǔ)研究和學(xué)科發(fā)展;也要‘上貨架’,服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求。”

堅(jiān)持長期主義

甘于坐“冷板凳”

“韓老師不止一次地告訴我們,事物的發(fā)展是螺旋進(jìn)行的,研究過程中遇到的失敗,或許正是一個(gè)前進(jìn)的契機(jī)。”本文共同第一作者、深圳國際研究生院2024級(jí)化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)博士生張鵬分享道。論文評(píng)審過程中,審稿人曾指出材料內(nèi)部的“能量轉(zhuǎn)移機(jī)理”不清晰,團(tuán)隊(duì)進(jìn)而補(bǔ)充了一系列光譜學(xué)測試分析,如同給反應(yīng)過程拍攝了一次“慢動(dòng)作回放”,厘清了鑭系納米晶和有機(jī)分子之間的超快能量轉(zhuǎn)移過程。

有機(jī)無機(jī)納米雜化體系的光物理過程

而針對(duì)審稿人對(duì)稀土納米晶材料應(yīng)用潛力的質(zhì)疑,團(tuán)隊(duì)夜以繼日開展科研攻關(guān),將器件效率提升至遠(yuǎn)超主流器件初次報(bào)道的水平,并通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明該體系的理論亮度還有顯著提升的空間,同時(shí)做到不改變器件結(jié)構(gòu)即可實(shí)現(xiàn)近紅外區(qū)發(fā)光的應(yīng)用展示,有力印證了稀土納米晶在電致發(fā)光領(lǐng)域的重要潛力。

器件結(jié)構(gòu)不變的鑭系發(fā)光多色調(diào)控

“在回答審稿人問題的過程中,我們也不斷獲得新的動(dòng)力和新的知識(shí)。”在韓三陽看來,與科研成果相比,他更關(guān)注課題組的學(xué)生能否從科研中鍛煉發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力。“科研沒有白走的路,每個(gè)‘坑’其實(shí)都是給自己加深研究認(rèn)知的基石。”

從博士期間的愈挫愈勇,到如今帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難,韓三陽深切體會(huì)到“坐冷板凳”對(duì)科研工作者的意義。“真正有價(jià)值的創(chuàng)新往往需要長期積累,攀登科技高峰不僅需要智慧,更需要堅(jiān)持的勇氣。”韓三陽表示,深圳的科研創(chuàng)新環(huán)境與深度交叉融合的產(chǎn)學(xué)研生態(tài),以及學(xué)院的全方位支持,都為科研工作者提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。

未來,韓三陽團(tuán)隊(duì)計(jì)劃進(jìn)一步優(yōu)化稀土納米晶在近紅外區(qū)域的性能,拓展其在深組織成像、光動(dòng)力治療等生物醫(yī)學(xué)場景的應(yīng)用。

論文的共同通訊作者為新加坡國立大學(xué)劉小鋼院士,黑龍江大學(xué)許輝教授、韓春苗教授,清華大學(xué)深圳國際研究生院韓三陽副教授,共同第一作者為黑龍江大學(xué)2023級(jí)碩士生譚靜、清華大學(xué)深圳國際研究生院2024級(jí)博士生張鵬以及黑龍江大學(xué)2022屆碩士畢業(yè)生宋曉晴。其他作者包括黑龍江大學(xué)張靜教授、段春波副教授,香港城市大學(xué)王鋒教授和華南理工大學(xué)張志龍教授。